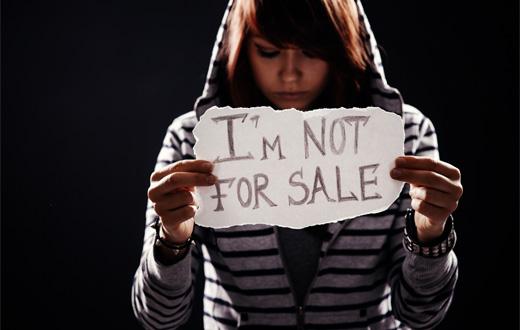

En France, des jeunes filles sont encore victimes de mariages forcés et précoces. Ces pratiques touchent notamment, des jeunes de moins de 18 ans, vivant en bidonvilles. Minoritaires au sein des familles roms roumaines, ces pratiques sont aussi dénoncées au sein même de ces communautés.

Elles concernent en réalité des familles marginalisées, souvent en situation de précarité, qui organisent leur survie par différents moyens légaux ou non, dont le mariage précoce fait partie.

Les filles concernées sont en général très jeunes lorsqu’elles sont forcées à se marier avec un garçon plus âgé qu’elles de plusieurs années. Le mariage peut faire l’objet du versement d’une contre-dot à la famille de la jeune fille. Celle-ci arrive donc dans sa belle-famille en contractant une dette.

Elle est alors considérée comme redevable et exploitée en conséquence, par le biais de la servitude domestique, la mendicité forcée, ou l’exploitation sexuelle dans le but d’assurer une descendance.

Dans ce dernier cas, le but est d’agrandir la famille afin de disposer d’une future « main d’œuvre » pouvant assurer des revenus à l’avenir.

En France, la loi considère toute relation sexuelle entre un.e mineur.e et un.e partenaire de plus de 5 ans son ainé comme un viol. Ces jeunes filles, assignées très jeunes à un rôle de reproduction, sont donc victimes d’exploitation sexuelle devant la loi.

Un premier contact à établir par le soin et l’accès aux loisirs

En général, ces jeunes filles sont repérées en rue, en situation de mendicité, par les travailleurs sociaux. Ces rencontres sont l’occasion de les orienter vers des dispositifs de soin, notamment la Protection Maternelle Infantile en cas de grossesse précoce, ou de leur proposer des activités de loisirs.

L’accompagnement médical, tout comme les activités récréatives, offrent à ces jeunes filles des moments privilégiés, en dehors des pressions de la communauté, qui favorisent la création d’un lien de confiance avec les professionnels et la libération de la parole.

Elles peuvent alors se livrer sur leur situation à travers des échanges plus profonds. C’est à ce moment qu’une proposition d’accompagnement social peut être formulée.

Des situations enlisées par des conflits de loyauté

Cependant, il est très rare, malgré les violences de ces situations d’exploitation, que ces jeunes filles formulent d’elles-mêmes une demande de prise en charge. Celles-ci sont en effet prises dans un fort conflit de loyauté envers leur famille et leur communauté.

Elles craignent de s’extraire de leur situation par peur de trahir leur entourage familial et d’en être ainsi exclues.

Par ailleurs, ayant fait l’objet d’une transaction financière au bénéfice de leur famille, et en tant que sources de revenus pour leur belle-famille, ces jeunes filles subissent de multiples pressions de la part de leur communauté pour qu’elles respectent le contrat qui a été passé à travers le mariage.

Elles sont ainsi contraintes de tenir leur rôle au sein de leur belle-famille malgré les violences qu’elles subissent.

Dans certaines situations de danger avéré, des mesures de placement peuvent néanmoins être ordonnées par la justice suite à un signalement. Mais celles-ci sont souvent mises en œuvre dans des conditions inadaptées aux contextes de ces jeunes filles, ce qui ne favorise pas leur adhésion à cette forme de prise en charge et qui se solde régulièrement par un échec de l’accompagnement.

Aujourd’hui, malgré le savoir-faire des professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance et le travail de terrain et de sensibilisation des associations, il n’existe que très peu de solutions adaptées aux situations de ces victimes mineures qui favoriseraient leur adhésion durable et pérenne à une prise en charge vers la sortie d’exploitation, la scolarisation et l’insertion.

Une politique de gestion des bidonvilles qui invisibilise les victimes

En France, les politiques actuelles d’accueil et de gestion des bidonvilles, notamment par les mesures d’évacuation et d’expulsion, ne facilitent pas le repérage de ces situations d’exploitation.

Au contraire, elles ont tendance à invisibiliser ces pratiques et permettent ainsi à ces phénomènes de se développer dans l’anonymat.

Pour autant, aujourd’hui, la politique publique de résorption des bidonvilles fait l’objet d’une circulaire interministérielle, qui dresse des grandes lignes intéressantes dans le cadre de la prise en charge des victimes d’exploitation.

En effet, la méthodologie d’accompagnement des personnes vivant en bidonvilles qui en résulte peut permettre d’identifier plus facilement les situations de traite et de les aborder dans le cadre d’un accompagnement social pluri-partenarial. Celui-ci est destiné à établir des diagnostics partagés entre professionnels afin de mettre en œuvre des solutions adaptées qui soient conformes au droit de la protection de l’enfance et des femmes.

Cette nouvelle circulaire laisse donc envisager des changements dans la politique de gestion des bidonvilles au bénéfice des personnes qui y vivent et en faveur de l’identification et la protection des jeunes filles victimes de mariage forcé et de grossesses précoces.

Association Hors la Rue

Objectif

Depuis 2004 Hors la Rue a pour objectif d’accompagner les mineurs étrangers en danger vers le droit commun (parmi lesquels des mineurs présumés victimes de traite des êtres humains)

3 missions principales

Repérer les mineurs étrangers en danger,

Accompagner les jeunes vers le droit commun

Participer à une meilleure connaissance et prise en charge des problématiques des jeunes que nous accompagnons.

3 modalités d’actions

Des maraudes quotidiennes effectuées par une équipe pluridisciplinaire sur les lieux d’activité, de pause, d’errance et de vie.

Un centre d’accueil de jour.

Des permanences psychosociales en détention auprès de mineurs que nous avons déjà rencontrés en rue, en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Article écrit en collaboration avec Guillaume Lardanchet, directeur de l'association Hors la rue.